Walter ASPERNIG, Roland FORSTER, Elisabeth GRUBER: Die Grabdenkmäler der Pfarre Grieskirchen. Ein Führer zu den Inschriften aus Mittelalter, Reformation und Gegenreformation. Grieskirchen 2010.

136 Seiten, zahlreiche s/w-Abbildungen.

Preis: 12 Euro

(Laut „Bezirksrundschau“ vom 29. April 2010 ist das Buch an den Landesausstellungsstandorten erhältlich.)

ISBN: (-)

Archiv der Kategorie: Neuerscheinungen

Livio PETRUCCI, Alle origini dell’epigrafia volgare

Livio PETRUCCI: Alle origini dell’epigrafia volgare. Iscrizioni italiane e romanze fino al 1275, Pisa, Edizioni Plus 2010.

216 Seiten, € 20.-

ISBN 978-88-8492-687-6

Il volume propone la prima rassegna su scala romanza delle più antiche epigrafi redatte in volgare e oggi ancora consultabili: un corpus di quarantatré reperti selezionati, con criteri espliciti ed uniformi, tra i cinquantacinque individuati attraverso un’ampia ricerca bibliografica. Tutti i reperti proposti dalla bibliografia consultata sono uniformemente schedati; dei quarantatré reperti ammessi nel corpus viene fornita una documentazione fotografica a colori, per più di un terzo inedita. L’introduzione comprende: la discussione del posto delle epigrafi tra le prime scritture volgari; la selezione del corpus; uno studio dei reperti selezionati, sotto il profilo tipologico (con particolare riguardo agli epitaffi) e in relazione al significato dell’impiego del volgare.

SOMMARIO

Premessa; Abbreviazioni bibliografiche e telematiche; Prospetto del corpus e delle iscrizioni escluse.

I. La scrittura del volgare e l’epigrafia

1. L’avvio della scrittura del volgare

2. La varietà tipologica dei primi testi e gli ambiti di scrittura

3. Appunti di tipologia epigrafica.

II. Definizione del corpus

1. Un inventario d’iscrizioni

2. Definizione del corpus

2.1 Il limite cronologico

2.2 Il criterio linguistico

2.3 Il criterio filologico

III. Primi sondaggi

1. Le tipologie

2. Tipologie e ragioni del volgare

2.1 Le didascalie

2.2 Gli epitaffi

2.2.1 Le tipologie dei sepolcri

2.2.2 La forma degli epitaffi

2.2.3 La qualità dei defunti

2.2.4 Le ragioni del volgare

2.3 Le firme di artefici

2.4 Le esortazioni morali

2.5 Le memorie civili

2.6 Le memorie di pietà

3. Iscrizioni italiane e iscrizioni romanze

Catalogo. Indici. Tavole

Florence VUILLEUMIER LAURENS / Pierre LAURENS, L’Âge de l’inscription

Platzhalter

L’Âge de l’inscription

La rhétorique du monument en Europe

du XVe au XVIIe siècle

Platzhalter

Platzhalter

Les Belles Lettres

Collection: Le cabinet des images

N° vol. dans la collection: 2

Langue: français

ISBN-10: 2-251-44386-X

ISBN-13: 978-2-251-44386-7

Référence: 36237

Année de publication: avril 2010

Nb de pages: 302

Format: 22,5 x 24 cm

Prix: 47,00 €

Résumé

La redécouverte et l’étude, au seuil de l’âge moderne, des monuments antiques avec leurs épigraphes en belles capitales romaines, n’ont pas seulement satisfait le plaisir de la chasse et de la collection et nourri en profondeur la connaissance de tous les secteurs du monde ancien, mais elles ont déclenché une véritable vogue en même temps qu’un spectaculaire renouvellement de la forme inscriptionnelle, tant chez les particuliers qu’entre les mains des États souverains, à Rome d’abord, puis dans les cours princières d’Europe, tant sur les monuments que sur les supports plus légers des fêtes éphémères (entrées royales et funérailles princières), avant d’envahir le livre lui-même, dépositaire d’un nouveau genre littéraire, l’elogium, intermédiaire entre prose et poésie : non répétition mais interprétation originale du modèle antique, accompagnée et surveillée par les recherches sur la forme et la mise en page de la lettre et productrice de deux grands débats : le premier, sur le style de l’inscription, qui oppose de part et d’autre des Alpes une esthétique de la magnificence à une esthétique de la gravité, le second, le plus riche de conséquences, symbolisé par la substitution du français au latin sous les tableaux historiques de Charles Le Brun dans la Grande Galerie de Versailles. Ce dernier épisode, en fermant une époque et en ouvrant une nouvelle ère de l’inscription, justifie l’arc chronologique défini par les auteurs, en même temps qu’il illustre de façon éclatante les interfaces multiples d’un objet situé au croisement de disciplines multiples, histoire, politique, rhétorique, histoire de l’écriture, histoire de l’art.

Sommaire

Chapitre premier : Naissance de l’épigraphie moderne.

Chapitre II : Un des premiers cycles d’inscriptions modernes : le Tempietto de Giovanni Gioviano Pontano à Naples.

Chapitre III : La rêverie épigraphique dans l’Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna.

Chapitre IV : L’invention de l’Emblème par André Alciat et le modèle épigraphique.

Chapitre V : Le modèle romain.

Chapitre VI : L’image du roi dans la Pompa introitus Ferdinandi à Anvers en 1635.

Chapitre VII : La pédagogie des vertus royales dans les décorations funèbres.

Chapitre VIII : L’inscription dans le livre : naissance d’un genre littéraire, l’elogium.

Chapitre IX : De la pratique à la théorie : le Cannocchiale aristotelico lu comme un traité de l’inscription héroïque.

Chapitre X : L’orateur et le monument dans l’Ars epigraphica d’Ottavio Boldoni.

Chapitre XI : Le débat sur la langue de l’inscription : l’arc de triomphe du faubourg Saint-Germain.

Chapitre XII : Le chantier de Versailles et la péripétie des inscriptions latines, puis françaises à la lumière des récentes découvertes.

Jürgen HEROLD / Christine MAGIN, Die Inschriften der Stadt Greifswald (DI 77)

Gesammelt und bearbeitet von Jürgen HEROLD und Christine MAGIN: Die Inschriften der Stadt Greifswald (Die Deutschen Inschriften Band 77). Wiesbaden (Dr. Ludwig Reichert Verlag) 2009.

556 Seiten, 123 s/w Abb., 26 farb. Abb., sowie Zeichnungen und 2 Kirchengrundrisse

ISBN 978-3-89500-668-5

Platzhalter

Platzhalter

Der Band enthält die kommentierte Edition der Inschriften der Stadt Greifswald von der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bis zum Jahr 1650. Erstmals werden somit die epigrafischen Denkmäler einer Hansestadt des Ostseeraums im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern vollständig erfasst. Den Schwerpunkt der 445 Katalogartikel bilden weit über Tausend Inschriften auf 355 Grabplatten. Die ältesten Stücke stammen aus dem für die Entstehung Greifswalds und die Geschichte der Region bedeutsamen Zisterzienserkloster Eldena. Besonders aufschlussreiche Zeugnisse für die Sozial- und Familiengeschichte der städtischen Oberschicht stellen die oftmals über viele Generationen weitervererbten Grabplatten in den drei städtischen Pfarrkirchen dar. Von herausragendem Interesse sind auch die Inschriften auf Insignien und Grabmälern aus der Frühzeit der 1456 entstandenen Universität, in denen sich das Selbstverständnis ihrer Gründer und Gelehrten widerspiegelt.

Ilas BARTUSCH, Die Inschriften der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt (DI 78)

Gesammelt und bearbeitet von Ilas BARTUSCH: Die Inschriften der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt (Die Deutschen Inschriften 78, Heidelberger Reihe 17). Wiesbaden (Dr. Ludwig Reichert Verlag) 2009.

752 Seiten, ca. 104 Tafeln mit 314 Abb., 12 Strichzeichnungen

ISBN 978-3-89500-707-1

Platzhalter

Platzhalter

Der Band enthält 541 Katalogartikel, von denen 112 bislang unveröffentlichte Inschriften behandeln. Einer besonders reichen Kopialüberlieferung ist es zu verdanken, dass neben den noch vorhandenen Inschriftenträgern auch annähernd 200 Texte von verlorenen Objekten Berücksichtigung finden konnten. Einen Schwerpunkt bilden die markgräflich badischen Grablegen im Kloster Lichtenthal sowie in der Stiftskirche zu Baden-Baden. Daneben illustrieren zahlreiche Inskriptionen die Alltags- und Sepulchralkultur weiterer Adelsfamilien der Region – darunter vor allem der Herren von Windeck -, aber auch des Stadtbürgertums und der Murgschifferschaft. Die zahlreiche Bildwerke und Paramente umfassenden Kunstsammlungen der Lichtenthaler Zisterzienserinnen sowie die Überlieferungen zu der in karolingischer Zeit errichteten Benediktinerabtei Schwarzach zeugen überdies von den langen Traditionen monastischer Frömmigkeit am Oberrhein.

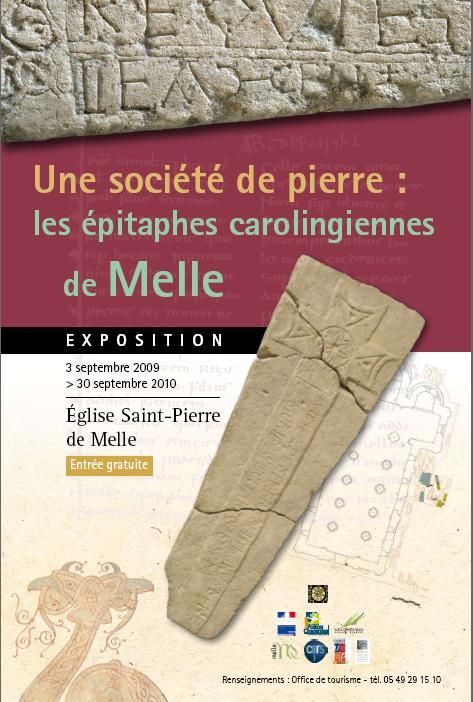

Ausstellungskatalog: Une société de pierre: les épitaphes carolingiennes de Melle

Catalogue de l’exposition conçue par la Société archéologique et spéléologique du Mellois et le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (Université de Poitiers/CNRS), présentée à Saint-Pierre de Melle du 3 septembre 2009 au 30 septembre 2010.

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

Textes rédigés par Luc BOURGEOIS, Vincent DEBIAIS, Florian TEREYGEOL, Cécile TREFFORT, avec la collaboration d’Arnaud CLAIRAND, Bernard FARAGO-SZEKERES, François VAREILLE, sous la direction de Cécile TREFFORT.

Hans FUHRMANN: Die Inschriften des Doms zu Halberstadt (DI 75)

Hans FUHRMANN (unter Nutzung der Vorarbeiten von Karin IFFERT und Peter RAMM): Die Inschriften des Doms zu Halberstadt (Die Deutschen Inschriften 75, Leipziger Reihe 3). Wiesbaden (Dr. Ludwig Reichert Verlag) 2009.

Hans FUHRMANN (unter Nutzung der Vorarbeiten von Karin IFFERT und Peter RAMM): Die Inschriften des Doms zu Halberstadt (Die Deutschen Inschriften 75, Leipziger Reihe 3). Wiesbaden (Dr. Ludwig Reichert Verlag) 2009.

600 Seiten, 209 s/w Abb., auf 83 Tafeln, 1 Tafel Steinmetzzeichen, 1 Lageplan

ISBN 978-3-89500-641-8

Der Band enthält in 281 Katalognummern die Sammlung der Inschriften des Halberstädter Doms, darunter diejenigen des größten an einer Kirche erhaltenen Domschatzes in Deutschland. Sie spiegeln die Geschichte des Bistums, seiner Bischöfe und des sie tragenden Domkapitels seit dem 9. Jahrhundert sowie die Baugeschichte der gotischen Kirche. Häufig bieten die Inschriften durch die Aufnahme von liturgischen Texten oder Zitaten christlicher Autoren Erläuterungen und Reflexionen theologischer oder typologischer Sachverhalte. Die Schwerpunkte der kommentierten Edition liegen neben den für Kirchen üblichen Inschriften des Totengedenkens, der mittelalterlichen Glocken, des Gebäudes und seiner Ausstattung insbesondere in der umfangreichen Überlieferung an Glasmalereien und im Domschatz, der unschätzbare Kunstwerke byzantinischer und niedersächsischer Herkunft enthält. Eine reiche Paramentensammlung erstreckt sich über die mittelalterlichen Epochen. Einzigartig sind die romanischen Wirkteppiche des 12. Jahrhunderts, die ältesten erhaltenen ihrer Art. Die Inschriften der frühen Neuzeit zeichnen die späte und sanfte Reformation des Halberstädter Doms in einem Geist gegenseitiger Toleranz nach.

Adam GÓRSKI: Corpus inscriptionum Poloniae 10, 4

Adam GÓRSKI: Corpus inscriptionum Poloniae 10, 4, Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima ZDRENKI: Powiat nowosolski: lapidaria w Bytomiu Odrzańskim i Kożuchowie, Toruń 2009.

Adam GÓRSKI: Corpus inscriptionum Poloniae 10, 4, Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima ZDRENKI: Powiat nowosolski: lapidaria w Bytomiu Odrzańskim i Kożuchowie, Toruń 2009.

370 Seiten

ISBN: 978-83-7611-343-2

Marceli TURECZEK: Corpus inscriptionum Poloniae 10, 3

Marceli TURECZEK: Corpus inscriptionum Poloniae 10, 3, Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima ZDRENKI: Powiat świebodziński, Toruń 2009.

Marceli TURECZEK: Corpus inscriptionum Poloniae 10, 3, Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima ZDRENKI: Powiat świebodziński, Toruń 2009.

323 Seiten

ISBN: 978-83-7611-302-9

Albert DIETL: Die Sprache der Signatur – Die mittelalterlichen Künstlerinschriften Italiens

Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz – Max-Planck- Institut, Vierte Folge, Band 6. Herausgegeben von Alessandro Nova und Gerhard Wolf. (Deutscher Kunstverlag, ISBN: 978-3-422-06731-8)

Signaturen sind ein bisher unerschlossener Quellenkontinent: Titel, Berufstermini und Epitheta, Ruhmesformeln und Verben. Die Studie erschließt erstmals 1200 Signaturen und gibt Einblick in Status und Werkstattorganisation sowie in Mobilität und Selbstdarstellung mittelalterlicher Künstler.