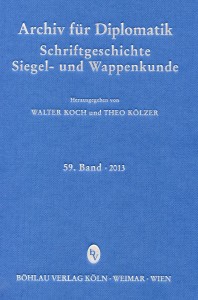

Der päpstliche Hof und sein Umfeld in epigraphischen Zeugnissen (700–1700). Internationale Tagung, 5. – 7. Juli 2012

(Deutsches Historisches Institut in Rom und Königlich-Niederländisches Institut in Rom)

veranstaltet von Franz-Albrecht Bornschlegel, Eberhard J. Nikitsch und Sebastian Scholz

in: Archiv für Diplomatik 60 (2014) S. 217-455

W. Koch, Die epigraphische Schriftentwicklung in Rom – Die Zeit des Mittelalters, S. 219-252

F.-A. Bornschlegel, Die epigraphische Schriftentwicklung in Rom – Das 15. Jahrhundert im überregionalen Kontext, S. 253-292

O. Bucarelli, Epigraphy and Liturgical Furnishings in St. Peter’s Basilica in the Vatican between Late Antiquity and the Middle Ages, S. 293-322

A. Blennow, Sprachgeschichtliche und paläographische Aspekte in Weiheinschriften römischer Kirchen zwischen 1046 und 1263, S. 323-334

S. de Blaauw, Liturgical and spatial aspects of the consecrative inscriptions in Roman churches, 11th–13th centuries, S. 335-356

J. Johrendt, Ad perpetuam rei memoriam – Urkunden in Stein, S. 357-380

D. Mondini unter Mitwirkung von D. Senekovic, Candidior cigno. Die sepulkrale Selbstdarstellung des Papstnepoten Guglielmo Fieschi (†1256) in S. Lorenzo fuori le mura in Rom, S. 381-404

M. Verweij, Papst Hadrian VI. (†1523), Kardinal Willem van Enckenvoirt (†1534) und Santa Maria dell’Anima. Nicht nur epigraphische Aspekte einer intensiven Beziehung, S. 405-419

E. J. Nikitsch, Bemerkungen zu den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Inschriften von S. Maria dell’Anima in Rom, S. 421-455.